学年別にみる子どもが学校の勉強についていけているか確認する方法

- show0range

消しゴムはんこをひたすら彫り進める小学校教師(11年目)です( ̄∀ ̄)これまで56446256556年を担任。子育ての際に「どうしたらいいんだろう?」というよく教育現場で耳にする疑問を中心にお答えします。

「学校は楽しいと言っているけど勉強は大丈夫なのかな?」

「本人はできていると言っているけど。。」

お子さんを小学校に通わせていると当然出てくる悩みの一つが、学校の勉強についていけているのかわからないということではないでしょうか。

学校は友だちや仲間と集団生活をする中で大切な道徳心を育んだり、運動能力を向上させたりする場でもありますが、本分は当然「勉強するところ」です。

厳しい言い方ですが楽しいだけではいけないのです。

私は小学校教員として、懇談会等では「最低限ついてこれてますが、このまま中学に入ると厳しくなると思います。」「十分に基礎は身についていると感じますが、受験となると現状厳しいと思います。」等、成績面ははっきり具体的に保護者の方にお伝えしています。

学校を楽しんでいるかどうかは家庭でのお子さんの様子でわかりやすい反面、勉強についていけているのか、集団の中でどの程度の位置にいるのかは不透明だろうと考えるからです。

カリキュラムや進度、時間の都合上、小学校の授業だけでは補えないこともあるため、小学校教師としては過分だと思いますが、塾を進めることもありますし、短期でできるようなテキストを提案することもあります。

今回は、お子さんが学校の勉強についていけているのかを、家庭レベルで調べる方法について私見ながら提案させていただくことで、お子さん一人一人に寄り添った学習のあり方について考えられる機会となれば幸いです。

小学校6年間を大きく低、中、高の3段階に分け、それぞれの段階での国語科と算数科における学習の位置付けと、ご家庭でのチェックポイントについて考えてみます。

低学年期は基礎の基礎になる。あまりにもついていけていない場合は医療機関での検査も視野にいれてみる

国語科

低学年の国語科は、ひらがなやカタカナの学習から始まり、短い文を読めるようになることに加え登場人物について「うれしい」「かなしい」程度の簡単な気持ちの読み取りにまで及びます。

教育漢字は、1年生80字、2年生160字です。

1年生のうちは左右反転の「逆さ字」になったり、カタカナの「ツ」や「シ」、「ン」や「ソ」の区別がついていない子どもを見ると少し勉強が苦手なのかもしれないと教師は気をつけます。

また低学年の教科書の物語文や説明文はほぼすべてひらがなで書かれており、句読点以外にも文を読みやすくするために、文節ごとに間が空いています。

つまり単語ごとに読めるよう工夫されているのですが、読むときに変なところで切ってしまったり、間を開けるべきところで開けなかったりすると、同じく学習面での課題を感じることになります。

文を読んでいるときに字を追うだけでは内容が頭に入っていないので、きちんと意味を捉えているのかも確認事項かもしれません。

勉強についていけているかのチェックポイント

- ノートや連絡帳をみて逆さ字になっていないか確認する

- 「シーツ」「ソン」と書かせてみる

- 音読の時の間の置き方や文節に注目する

- 音読の後内容について質問してみる(この時かえるくんはどう思ったのかな?等)

算数科

低学年の算数科は、数の概念についての学習、数字の書き方、おはじき等具体物を使った計算から始まり、2年生では掛け算があります。

短くわかりやすいですが、文章問題もあります。

足し算で最初につまずきやすいのは「くりあがりの計算」だと思います。7+4のように和が10の位に上がるものです。

数というものをおはじきや手などの具体物で捉えるところから学習が始まりますが、頭の中で想像できるようになるというところにもハードルが存在します。

日頃の会話の中でも頭の中で想像しないと伝わらないような話を積極的に取り入れる他に、読書等の活動による想像力の育成がカギをにぎっていると思います。

読書の重要性については、こちらの記事でまとめているので興味のある方はご覧ください。

勉強についていけているかのチェックポイント

- 日常で足し算や引き算が登場する場面で子どもに問題を出す

- 具体物を使わず頭の中で簡単な計算ができるか確認する

- 計算式が整理されているかノートをチェックする

低学年の算数科は基礎の基礎ですので、あまり大きなつまずきは見られにくいと思います。

低学年期から著しく計算能力に遅れが見られるのであれば、家庭レベルではなく医療機関を含めた総合的な診断が必要になると思います。

中学年期は苦手意識が増える時期。コミュニケーションを取りながらチェックポイントを確認

(国語科)

中学年になると教科書の文章が説明文、物語文ともに長くなることに加え、ある程度の読解力も問われはじめます。

説明文であれば「大切なところに線を引く」「段落ごとに内容をまとめる、要約する」「筆者の言いたい事をつかむ」等、学習活動が高度なものになります。

物語文であれば「主人公の気持ちを想像して自分の言葉で書く」「気持ちの変化にきちんと理由をつける」等、物語の本質に触れるような学習内容となっていきます。

新出漢字は3年生200字、4年生も200字と6年間で最も多いです。また、部首や組み合わせの漢字等、覚えるべき漢字の難易度が上がります。

中学年期に漢字に対する苦手意識が高まる子どもは本当に多いです。

中学年期にいかに丁寧に根気強く漢字の学習に取り組めるかがカギを握っていると言えるでしょう。

日常で漢字を「とばし読み」しているのか「誤読」しているのかは注目しましょう。

読めない字から逃げるのではなく、前後から想像して読んでみるということがとても大切な活動です。間違いを繰り返すことでできるようになるということの最もわかりやすい例だと思います。

勉強についていけているかのチェックポイント

- 街中で見かける看板等の漢字を読ませる

- 音読の時に内容について簡単な質問をしてみる

- 教科書を使ってクイズを出してみる

(算数科)

中学年の算数科では、小数や分数、あまりのある割り算の計算等ずいぶん算数らしくなってきます。

この辺りから算数が日常と切り離されていくような印象です。

生活する中で小数や分数をあまり使わないことに加え、図形問題も展開図や作図をする問題等想像する力が問われる課題も増えてきます。

算数の習熟度は保護者から見えにくくなり、例えノートが整理されていても理解はできていなかったということもしばしばあります。

家庭で確認するとすれば、宿題のやり方でしょうか。

経験上ですが、学習内容をやく理解している子はノートの使い方が上手です。

「この問題はたぶん4行くらいいくな」等の見当がつけられることに起因します。

ノートに変なスペースがある、問題と問題の感覚がほとんどない、等、ノートのレイアウトはぜひ注目してみてください。

また、正答誤答はともかく、単位がなかったり、問題文をちゃんと読んで解いていないと感じる時も黄色信号です。

中学年くらいまで、問題文を読まなくても解ける問題が多すぎるのは教科書の弱点だと感じています。

その割に高学年からはきちんと読まないとわからない問題が激増するため、中学年期の「問題の解き方」は注目してみる価値はあると思います。

勉強についていけているかのチェックポイント

- 宿題のノートの使い方

- 答えに単位忘れがないか(問題文を読めているか)

- 宿題にかける時間(あまりに短いと、おそらく問題を読まずに解いています)

高学年期はより問題が高度になるので要注意

(国語科)

高学年になると文章はより高度なものになります。

物語文では登場人物の気持ちの変化やその背景を読み取ったり、説明文では段落同士の関係や筆者の論述の仕方等について読み取ったりします。

文に書いていないところまで読み取る力が求められます。読書の積み重ねがある子どもであれば何も大きな問題はないのですが、慣れていない子どもにとってはかなりのハードルだと言えます。

そういった力が備わっているかを家庭で調べるのは難しいかもしれませんが、音読の宿題の時に「なぜ筆者はこれを例にしたんだろう?」「主人公はこうしたらよかったんじゃないの?」等、教材文を少しナナメから見たような問いかけをしてみるのもいいかもしれません。

「わからん」で返さず、自分なりに考えさせることが狙いですので、お子さんの返答については全て肯定的であってください。

高学年の新出漢字は5年生で185字、6年生は181字です。

中学年よりは減っていますが、より画数も多く読み方も難しくなる上に、熟語の構成についても学習します。

高学年になると、新聞やテレビで使用される漢字の多くは読めるようになるため、どんどん「これなんて読むかわかるかな?」と日常の中でどんどん問題を出していくといいと思います。

ちなみに6年生までの漢字をきちんと覚えていれば漢字検定5級をとれるそうです。

勉強についていけているかのチェックポイント

- 音読の宿題の時にナナメからツッコミを入れてみる

- 日常の中で出てくる漢字を読ませてみる

- 夏休みの読書感想文に目を通す

(算数科)

高学年の算数では、これまで学習した内容をもとに数学の基礎をつけるような内容に発展していきます。

三角形の面積や円周率、体積など様々な公式が登場します。

公式に当てはめて考えるわけですから、公式を覚えていなければまず理解できません。家庭での確認も難しくなってくるかと思います。

そして、高学年になると文章問題のレベルが跳ね上がります。算数ですが明らかに国語力が問われるため、読書の積み重ねがなかったり、中学年期に問題文を読まずに解くクセがついている子どもたちはどんどんつまずいていきます。

いくら学習内容を理解していても、問題文を読む力がなければ点数に結びつきません。中学年期の過ごし方が大切なのはこういったところからもわかりますね。

勉強についていけているかのチェックポイント

- 公式を覚えているか確認

- 宿題等で単位忘れ等がないか確認(問題を読めているか)

- 宿題のノートが整理されているか

チェック項目はあくまで目安です。

家庭で「ついていけていない」と判断すること以上に、お子さんの学習に親がしっかり関わっていくということが大切だと思います。

日頃のコミュニケーションこそが最大のチェック方法なのです。

テストの点数の見方。小学校のテストで85点は普通と考える

学習についていけているかの一番の目安になるのはテストの点数ですよね。

さて、みなさんは「85点」をどう思いますか?

いい点数だから褒めますか?

15点分も間違えていることを指摘しますか?

私なら息子がとってきた場合リアクションに困る点数です(笑)

中学のテストであればいい点数だと思います。しかし、小学校のテストであれば「普通」です。

もちろんテストの内容や学級の平均点によって変動はあるのですが、小学校の学習到達度テストの多くは平均が75〜85点程度になるように作られているため、85点という点数は「あぁ最低限ついていけてるみたいだな」という点数と考えましょう。

「85点で最低限!?基準が高いのでは?」と思われる方も多いでしょう。

小学校の学習内容は、中学校の内容の基礎となります。例えるなら土地の3割が欠落しているところに家を建てるようなことです。

加えて、人はどんどん忘れていく生き物です。学習直後のテストで7割の習熟度であれば、中学生になる頃には、内容によっては5割以下にまで下がっているかもしれません。

「いい点数」「悪い点数」の基準、復習の大切さについてご理解いただけましたでしょうか。

怖がらせてしまっているかた思うので補足しておきますが、小学校の学習内容は「積み上げ式」なので、三年生の時にわかっていなくても、四年生になって類似単元を学習することで「あぁそういうことだったのか」とわかる瞬間はよくあります。

我々にとって子どもの“どんどん忘れる”は百も承知なので、意識的に復習して思い出させたり、場合によっては教え直したりしているので、家庭で100パーセント復習をしないといけないということではありません。

「ついていけている」という感覚が教師と保護者で異なるということだけご理解いただければと思います。

通知表の成績の捉え方。真ん中の評価の場合は真ん中でもどのあたりにいるかを確認しておく

学期末に子どもが持って帰ってくる通知表も、「学習についていけているのか」の一つの目安になりますね。

通知表は自治体によっても、学校によっても形式が異なりますし、場合によっては担任によっても感覚が異なることも多々あるものです。

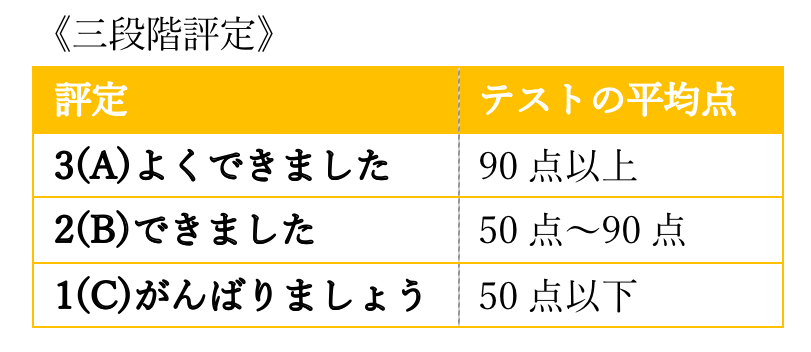

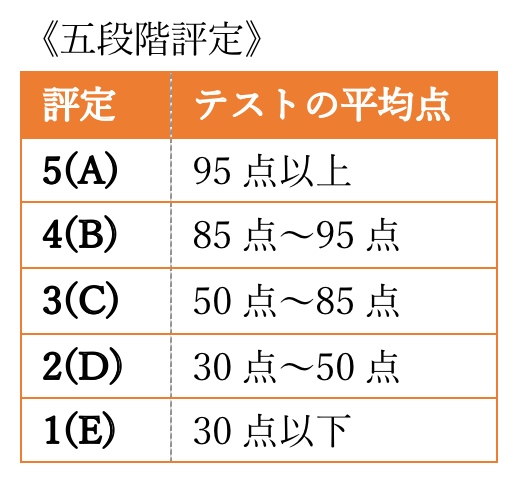

まず五段階評定と三段階評定の2種類が大多数採用されていると思いますが、テストの平均点からのおおよその目安は以下です。

この点数の基準は学校によっても担任によっても、また学級全体の平均点によっても変動します。

さらにテストの平均点だけでなく、授業態度や宿題の提出率等も通知表の成績の要素になりますので、極端な話ですが平均点が100点でも授業態度が悪ければ通知表もよくはならないということも十分にあり得ます。

あくまで大まかな目安であるということだけはご理解ください。

上の表をご覧の通り、五段階であれば3、三段階であれば2の範囲がとても広いということがわかります。

つまり「普通」という成績なのですが、この「普通」の見極めがとても大切になります。

三段階評価の2を例にすると、同じ2でも「これから落ちていくかもしれない2」と「もう少しで3になりそうな2」があるということをわかっておくことが大切です。

普通、個人懇談の時にテストの平均点等を示しながら担任の方から説明があると思いますが、なければ「この2はどういう2なのでしょうか?」と質問してもいいかもしれません。

通知表の成績で一喜一憂していただいて結構なのですが、あくまで通知表は今後の学習面でのサポートの必要性について考えるきっかけにしていただくツールの一つとしてご活用いただければと思います。

私が担当してきた学級の子ども達の中に「3が一つあるごとに1000円もらえるねん」と成績にご褒美を与えているご家庭がよくあります。

「もったいなくない休みの日の過ごし方」の記事でもお話しさせていただきましたが、結果ではなく過程にご褒美をあげる方が断然効果的です。

「読書をすれば」「宿題でわからないことを聞いてきたら」「1時間机で勉強したら」というように、過程にご褒美をあげる方が結果的にテストで高成績を維持することにつながり通知表も明るいものになるというわけです。

懇談会では具体的な質問をしよう

一学期と二学期は学期末に個人懇談が行われることが多いと思います。

私が勤めている自治体では三学期は個人懇談はなく、次学年に向けての話を個人個人にできる機会がないのですが、他府県や私学では三学期も個人懇談があるところも少なくないようです。

仕事や家事で忙しい中、わざわざ学校までお越しいただいているわけです。せっかくですから、短い時間でも担任とともにお子さんについてしっかり考える機会にしましょう。

前述ですが「うちの子学習についていけていますか?」という問いは、担任と保護者との感覚の違いから、あまり効果的ではありません。

お子さんの学習面でのサポートの必要性を考えられるよう下記のような具体的な質問をしてみましょう。

懇談会での具体的な質問例

- 授業中に手を挙げて意見を言う頻度はどれくらいですか?

- 手を挙げなくてもノート等に自分の考えを書けていますか?

- テストではどんな間違え方をしていますか?

- なぜいつも10点分くらい間違えちゃうんでしょうか?

- 子どもの方から先生に話しかけに来たり質問したりしていますか?

- 宿題のやり直しは友達のを写さず自分でやり直している様子ですか?

- 国語の音読の時はすらすらと読めていますか?

挙げだすとキリがありませんが、聞きたいことをあらかじめしぼり、より具体的にしておくことが大切です。

担任も、具体的に質問されると「あぁお子さんのことをよく考えてくれているんだな」と思いますし、親身になって考えてくれると思います。

子どもが勉強についていけてないと判断したらまずは子どもに状況を理解してもらうようにコミュニケーションを

様々な考察を経て学習についていけていないと判断したら、まず頭に浮かぶものは学習塾ですよね。

でも少し待ってください。まず最初に確認しなければいけないのはお子さんがどう思っているかです。

お子さんが自分の学習状況に危機感をもっており、入塾を希望しているのであれば塾探しを始めていただければよいのですが、ほとんどの場合本人に危機感がないということが多いです。

まずはお子さんに自分の学力について客観的にみるという機会を与えてください。このままではどうなるのか具体的に見通しを立たせることが大切です。

塾に行くのか、通信商材に取り組んでみるのか、本屋に出向き自力で復習できるテキストに取り組むのか、様々な方法があると提案してみましょう。

塾という選択をするにしても、親が行かせるのと子どもが自ら選択するのとでは決定的にスタート時のモチベーションが違います。

どんなことでもやるからには続けられるよう全力でサポートするという姿勢が親には求められると思いますし、それを明確に子どもに伝えるべきです。

「一緒にがんばろうね」と伝えてあげてください。

これまで一人で頑張ってこれなかったから勉強についていけなくなったのに、現実だけをつきつけて、「自分で頑張りなさい」は酷だと思いませんか。

先ほどあげた通信商材や塾の違いは親のサポート率の違いです。お子さんがどんな選択をしても、親のサポートは必要であるということはご理解いただければ幸いです。

まとめ

お子さんが学校の勉強についていけているのか、その判断の基準を私なりにお話しさせていただきましたが、一番お伝えしたいことは子どもの学力を人任せにしないということです。

学校の先生は子どもの学力を高めることを本分に仕事をしていますが、同時に30名〜40名の子ども達を相手にしているということから、どうしても一人一人にきめ細やかなフォローをするのは難しいです。

仮に学習塾に通わせていたとしても、人任せにはしてほしくないです。

塾なら塾での苦労話を聞いてあげたり、がんばっているご褒美をあげたり、学力面以外のサポートはいくらでもできます。

学習活動に遅れが見られる子は「孤独感」をもっていると思います。

親がよりそい、しっかり理解しフォローしてあげることがどれほど心強いことでしょうか。

いざという時フォローされることを子どもに嫌がられないような関係づくりが大切ですし、日頃からコミュニケーションを取っていることが、学力だけでなく様々な面で必要であるということです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!